产品筛选

最近案例

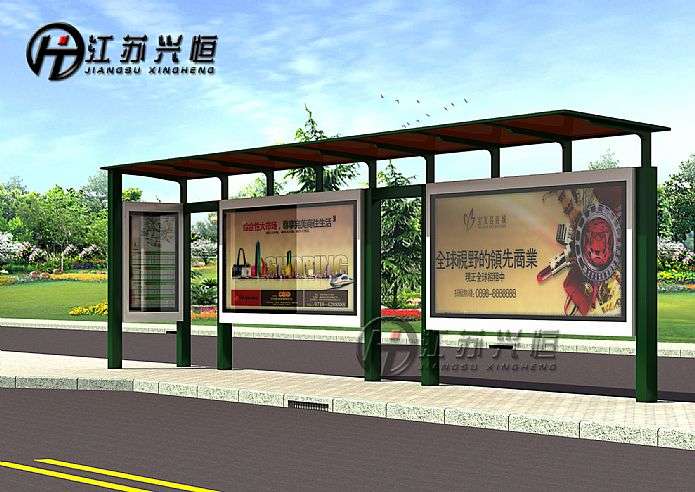

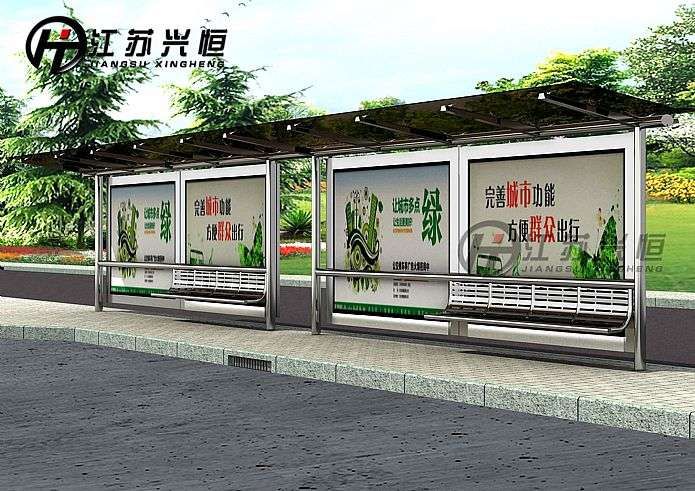

便民候车亭:藏在街头的 “暖心驿站”

清晨的公交站台前,上班族在候车亭的充电接口旁给手机补电;雨天里,老人带着孩子在通透的顶棚下避雨,顺手从便民箱里取了把共享雨伞;傍晚,学生靠着带软垫的座椅翻看课本,灯光柔和的站牌清晰显示着公交到站时间…… 如今,这样的便民候车亭已成为城市街头的常见风景。它不再是简单的 “遮雨棚 + 站牌” 组合,而是以市民需求为核心,集实用功能、人文关怀与智慧服务于一体的公共空间节点,用细节温暖着每一次出行。

一、功能升级:从 “能等候” 到 “好等候”

便民候车亭的核心价值,在于通过功能优化解决市民候车时的 “急难愁盼” 问题,让等候过程更舒适、更便捷。

(一)基础保障:筑牢舒适底线

针对传统候车亭 “夏晒、冬冷、雨淋” 的痛点,现代便民候车亭在基础功能上做足文章。顶棚采用双层中空耐力板,既能阻挡烈日暴晒,又能隔绝冬日寒风,部分北方城市的候车亭还加装了低温自动启动的地暖装置,让座椅在寒冬里也能保持温暖。侧面设置可调节遮阳挡雨板,根据日照角度和风雨方向灵活调整,避免雨水斜飘、阳光直射。地面采用防滑耐磨的通体砖,即便雨后也不易打滑,同时向排水口倾斜设计,确保积水快速排净。

座椅设计更是细节满满:摒弃传统冰冷的金属座椅,改用防腐木与海绵软垫结合的材质,靠背角度按照人体工学设计为 105°,久坐也不易疲劳;座椅间距预留 60 厘米以上,方便老人、孕妇起身;部分候车亭还设置了 “爱心专座”,位置更靠近站台边缘,且配备扶手和呼叫按钮,遇到紧急情况可一键联系站台管理员。

(二)便民服务:延伸生活场景

便民候车亭主动对接市民的日常需求,将服务延伸至候车之外的生活场景。几乎所有便民候车亭都配备了多接口充电装置,涵盖 USB-A、USB-C 及 Type-C 接口,支持手机、平板等设备快速充电,部分还设置了无线充电板,满足不同用户需求。旁边的便民服务箱里,整齐摆放着共享雨伞、一次性雨衣、创可贴、消毒棉片、老花镜等物品,市民可通过扫码免费借用。

针对通勤族和学生群体,候车亭内设置了报刊架和共享书架,定期更新报纸、杂志及各类书籍,供候车时阅读;部分站点还引入了自动售货机,售卖饮用水、零食等,解决临时需求。在社区周边的候车亭,还增设了快递代收柜和社区通知栏,方便居民取件和了解社区动态,让候车亭成为连接社区与市民的 “便民枢纽”。

(三)智慧赋能:提升候车效率

借助数字化技术,便民候车亭让 “盲等” 成为过去。站台上方的电子站牌采用高清 LCD 屏幕,除了显示公交线路、站点信息外,还实时更新公交到站时间、车辆拥挤度,甚至能预告下一班车的座位情况,方便市民合理安排候车时间。屏幕下方设置了触摸查询屏,可查询换乘路线、周边商圈、公共厕所等信息,支持语音交互,老年人也能轻松操作。

部分智慧候车亭还接入了城市交通大数据平台,当遇到交通拥堵、车辆故障等情况时,电子站牌会及时推送延误通知和备选路线建议。同时,候车亭内的监控摄像头与公交调度中心联动,若发现站台人员密集,可调度车辆加密班次,提升出行效率。更贴心的是,电子站牌还会显示实时天气、空气质量、预警信息等,为市民出行提供参考。

二、人文关怀:兼顾 “普适性” 与 “特殊性”

便民候车亭的 “便民” 不仅体现在功能齐全,更在于对特殊群体的精准关怀,让每一位市民都能感受到城市的温度。

(一)关爱老年人:降低出行门槛

老年人是公交出行的主要群体之一,便民候车亭从细节处为他们提供便利。电子站牌除了常规显示外,还支持字体放大功能,按动站台旁的 “字体放大” 按钮,屏幕文字立即切换为大号字体,同时伴有语音播报,方便视力不佳的老年人获取信息。站台地面设置了醒目的黄色盲道引导线,从人行道一直延伸至候车亭内的爱心专座旁,盲道上的凸起纹路清晰,帮助视障人士安全抵达。

候车亭内还配备了紧急呼叫系统,老年人若在候车时突发不适,按下座椅旁的红色呼叫按钮,即可直接联系附近的社区医院或公交调度站,同时系统会自动推送站台位置信息,为救援争取时间。部分站点还与社区养老服务中心合作,定期安排志愿者在候车亭提供助老服务,如协助查询线路、帮忙预约车辆等。

(二)呵护儿童:营造安全环境

针对带娃出行的家长,便民候车亭增设了多项儿童友好设施。站台边缘安装了高度为 1.2 米的防护栏杆,栏杆间距控制在 10 厘米以内,防止儿童意外坠落。候车亭内设置了儿童专属座椅,尺寸小巧,配备安全带,旁边的置物架可放置婴儿车。部分站点还在候车亭角落设置了 “临时母婴照料区”,用帘子隔开形成私密空间,内部配备婴儿护理台、消毒湿巾和温奶器,方便哺乳期妈妈使用。

此外,电子站牌会定期播放儿童安全出行动画短片,提醒孩子们在站台等候时的注意事项;座椅下方设置了儿童玩具收纳盒,放置积木、绘本等益智玩具,让孩子在候车时不再无聊,也减轻了家长的看护压力。

(三)助力特殊群体:实现无障碍出行

便民候车亭严格遵循无障碍设计标准,为残障人士提供平等的出行条件。站台入口处设置了坡度不大于 1:12 的无障碍坡道,坡道两侧安装扶手,方便轮椅通行。候车亭内的爱心专座高度降低至 45 厘米,且旁边预留了足够的轮椅停放空间,座椅旁的呼叫按钮高度设置在 1.2 米和 0.8 米两个位置,方便坐轮椅的残障人士使用。

电子站牌支持手语播报功能,点击屏幕上的 “手语模式”,会有虚拟手语老师同步解读站点信息;部分候车亭还配备了盲文站牌,用凸起的盲文标注线路名称、站点及换乘信息,让视障人士能独立获取出行信息。对于听障人士,候车亭内设置了闪光提示器,当公交即将到站时,提示器会发出闪烁灯光,提醒他们做好乘车准备。

三、场景融合:融入城市生活肌理

便民候车亭不再局限于 “候车” 单一功能,而是主动融入周边环境,成为连接不同城市场景的 “节点”,让便民服务触手可及。

(一)社区型候车亭:链接 “最后一百米”

建在社区门口的便民候车亭,成为社区服务的延伸。这里不仅是居民候车的地方,更是邻里交流的 “小广场”。候车亭内设置了社区信息公告屏,滚动播放社区通知、物业缴费提醒、邻里互助信息等;旁边的 “共享工具角” 摆放着打气筒、小推车、维修工具等,居民可免费借用。部分社区型候车亭还与社区便利店合作,提供 “线上下单、站台取货” 服务,居民在手机上下单后,可在候车时顺便取走商品,极大便利了日常生活。

(二)商圈型候车亭:打造 “消费衔接点”

位于商圈周边的便民候车亭,精准对接消费者需求。电子站牌除了公交信息外,还会推送商圈内的优惠活动、店铺推荐、停车场空位等信息,方便市民规划消费行程。候车亭内设置了行李寄存柜,游客可将行李暂存此处,轻松逛商圈;部分站点还引入了自助拍照机、优惠券打印机等设备,满足市民的个性化需求。更贴心的是,候车亭与商圈内的商场、餐厅联动,推出 “候车积分” 活动,市民在站台候车时扫描二维码积累积分,可在合作商家兑换优惠,实现 “候车也能得实惠”。

(三)校园型候车亭:守护 “上学放学路”

学校附近的便民候车亭,成为守护学生安全的 “岗哨”。上下学高峰期,候车亭内会有志愿者或交警值守,维持秩序。电子站牌会显示学生定制公交的到站信息,同时推送校园安全提示;座椅旁设置了 “失物招领箱”,方便学生找回丢失的文具、书包等物品。部分校园型候车亭还与学校合作,设置了 “作业辅导角”,放学后有大学生志愿者在此为低年级学生提供免费作业辅导,让家长更放心。

四、长效运营:让便民服务 “持续在线”

便民候车亭的 “便民” 不是一时之举,而是需要通过科学的运营管理,确保各项设施正常运转、服务不断优化,让暖心服务长期陪伴市民出行。

(一)常态化维护:保障设施完好

相关管理部门建立了 “日巡检、周维护、月检修” 的常态化维护机制。每日安排专人巡检候车亭内的充电设备、电子站牌、座椅等设施,及时修复故障;每周对便民服务箱内的物品进行补充、更换,对共享雨伞、老花镜等进行消毒;每月对顶棚、排水系统、电气线路等进行全面检修,确保设施安全运行。同时,开通 24 小时服务热线,市民若发现设施损坏或有服务需求,可随时拨打热线反映,工作人员会在规定时间内响应处理。

(二)多元化参与:汇聚便民合力

便民候车亭的运营离不开社会力量的参与。通过 “政府主导、企业参与、社会协同” 的模式,吸引公交公司、广告企业、社区组织等共同参与建设运营。例如,广告企业通过投资建设候车亭获取广告经营权,同时承担设施的日常维护;社区组织发动志愿者参与候车亭的管理服务,如整理便民箱、引导乘客等;公交公司则根据市民需求,优化电子站牌的信息显示和服务功能,形成多方联动的便民合力。

(三)动态化优化:贴合需求变化

管理部门定期开展市民满意度调查,通过线上问卷、现场访谈等方式,收集市民对候车亭功能、服务的意见建议。根据调查结果,动态优化便民设施:比如在通勤高峰时段增加充电接口数量,在雨季加大共享雨伞的投放量,在学校周边增设儿童设施等。同时,结合城市发展和出行方式变化,不断引入新的便民功能,如接入共享单车调度系统、增加网约车呼叫按钮等,让便民候车亭始终紧跟市民需求。

从 “遮风挡雨” 到 “全能服务”,便民候车亭的变迁,彰显着城市公共服务的精细化升级。它或许只是街头的一个小小空间,却以贴心的功能、温暖的细节,解决了市民出行中的一个个小问题,汇聚成城市文明的大温度。未来,随着技术的进步和需求的升级,便民候车亭还将不断进化,成为更懂市民、更贴生活的 “街头暖心驿站”,让每一次等候都充满便捷与关怀。

下一篇:乌鲁木齐现代候车亭安装完毕